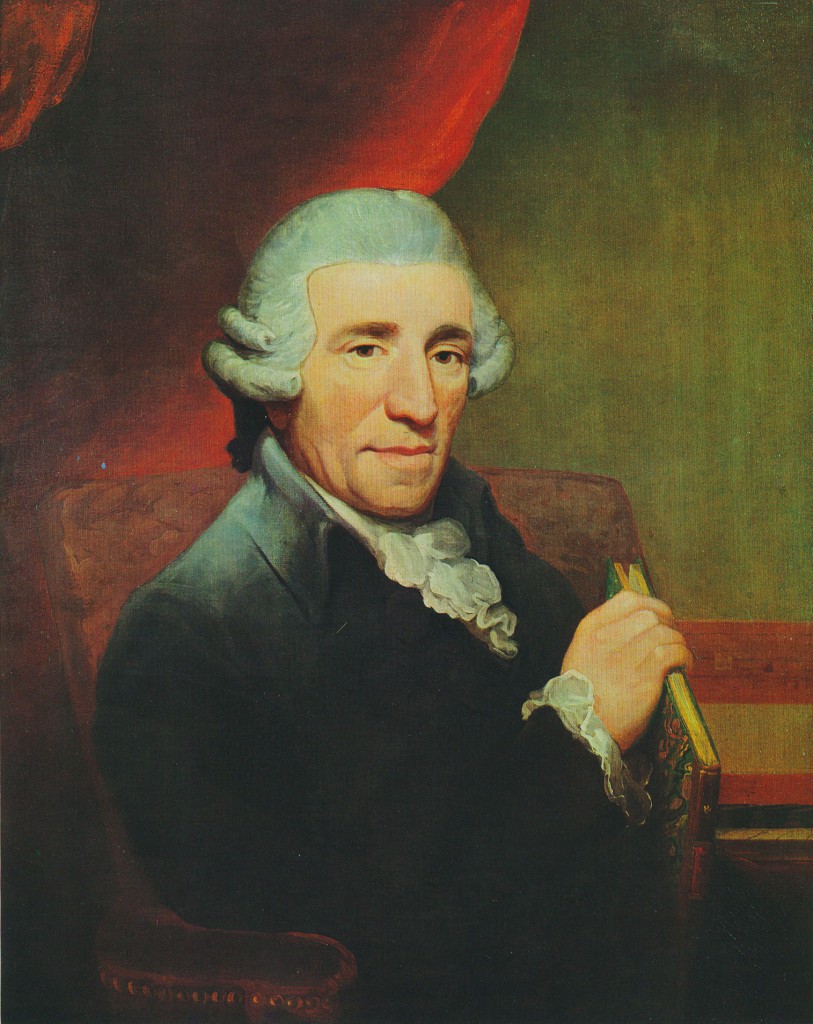

Le stagioni trascorse a Londra fra il 1791 e il 1795 da Joseph Haydn, acclamato dagli inglesi come il primo compositore d’Europa, non hanno consegnato alla storia della musica soltanto la preziosa collana delle ultime dodici Sinfonie (per non dire di un cospicuo numero di composizioni vocali e da camera). Mentre infatti portava a compimento e alla maggiore altezza il suo percorso creativo nella musica strumentale per orchestra, il maestro di cappella del principe Esterházy – eclettico “artigiano” versato in ogni forma e in ogni genere – meditava con sempre maggiore convinzione di dedicarsi all’Oratorio, che nella sua quarantennale carriera (era nato nella Bassa Austria nel 1732, e doppiava quindi in quel periodo il capo dei 60 anni) aveva affrontato solo una volta, un ventennio prima a Vienna, con Il ritorno di Tobia. Del resto, l’ascolto a Londra di alcune delle più celebri partiture di Händel in questo campo (Israele in Egitto, Zadok the Priest e lo stesso Messia) – in occasione di un festival dedicato all’autore sassone – non era evento che potesse cogliere Haydn di sorpresa, o essere occasione di una “rivelazione”, ma semmai di una conferma. Egli proveniva infatti da un ambiente musicale, quello viennese del penultimo decennio del Settecento, nel quale l’attenzione per la musica antica e specialmente per i suoi massimi rappresentanti tedeschi, Bach e Händel appunto, era molto alta.

Si può a ragione parlare di un vero e proprio “movimento culturale”, guidato da un nobile di origini olandesi, Gottfried van Swieten, al servizio della corona asburgica prima come diplomatico e quindi, nella capitale, come prefetto della Biblioteca Imperiale, ma anche Consigliere di Stato, direttore della Commissione per l‘Educazione istituita da Giuseppe II e della Commissione di censura. Un “grand commis” dell’Impero con una formidabile passione per la musica, coltivata come dilettante sia nella composizione che nell’esecuzione, ma soprattutto difesa e sostenuta con un’azione di “patronato” che gli diede un ruolo importante negli ultimi 25 anni della sua vita (nato a Leida nel 1733, morì a Vienna nel 1803) fra l’altro anche nelle vicende artistiche dei tre grandi del Classicismo viennese, Mozart, Haydn e Beethoven.

All’inizio degli anni ’80, dunque, van Swieten costituì a Vienna un cenacolo di nobili pronti a sostenere i compositori, la “Gesellschaft der Associierten”, che ebbe un ruolo decisivo anche nella genesi dei due ultimi grandi Oratori haydniani e nel frattempo coltivava la conoscenza della musica bachiana e handeliana, commissionando trascrizioni e adattamenti dei manoscritti di cui era venuto in possesso a Berlino e che aveva acquistato a Londra durante il suo servizio diplomatico. “Ogni domenica a mezzogiorno – scriveva Mozart in una famosa lettera al padre nel 1782 – vado al palazzo del barone van Swieten, dove non si suona altri che Bach e Händel”. In questo contesto videro la luce gli “adattamenti” mozartiani, volti a un’esecuzione in “stile aggiornato” delle partiture di Aci e Galatea, dell’Ode nel giorno di Santa Cecilia, di Alexander’s Feast e soprattutto del Messia.

Anche Joseph Haydn – grande e ammirato amico di Mozart almeno a partire dal 1785 – era “sotto la protezione” di Gottfried van Swieten, come testimonia il fatto che il suo secondo viaggio a Londra, nel gennaio 1794, fu compiuto con una carrozza messa a disposizione dal gentiluomo. Ed è evidente che fu il clima culturale viennese a far maturare l’idea di un grande “Oratorio tedesco” da contrapporre alle monumentali partiture inglesi di Händel per aggiornare la tradizione del Barocco al nuovo stile.

Non è azzardato immaginare che proprio su stimolo di van Swieten, Haydn si sia messo alla ricerca in Inghilterra di un testo adatto al vagheggiato progetto oratoriale, che l’ascolto dei monumenti handeliani, questo sì, aveva reso quasi una “sfida”. In che maniera se lo sia procurato non è del tutto chiaro (certo un ruolo deve avere avuto l’impresario dei concerti a cui destinava le sue Sinfonie, Johann Salomon), ma quando il musicista austriaco fece ritorno a Vienna, recava con sé un prolisso e farraginoso libretto sul tema della creazione del mondo, basato sul libro della Genesi, sui Salmi e sul poema Il Paradiso perduto di Milton, che egli stesso più tardi attribuì a un certo Lidley. Probabilmente si tratta di Thomas Linley, direttore del teatro di Drury Lane, ma gli storici ritengono che questi si limitò a passare ad Haydn un manoscritto che giaceva negli archivi del teatro; comunemente accettata è la tesi che il libretto, anonimo, fosse stato scritto originariamente proprio per Händel. Un testo vecchio di mezzo secolo, inadatto al progetto haydniano. Un punto di partenza importante, tuttavia, grazie anche alla sempre più stretta collaborazione fra il musicista e van Swieten.

Questi aveva già elaborato nel 1795 il testo del rimaneggiamento corale-orchestrale approntato da Haydn per le sue celebri Sette ultime parole di Cristo sulla Croce, composizione nata come esclusivamente strumentale e in questi modo trasformata in una sorta di particolare Oratorio. Pochi mesi più tardi, forniva al compositore una stringata e largamente rimaneggiata versione in tedesco del libretto inglese, un testo ampiamente descrittivo diviso secondo lo schema handeliano in tre parti, con ampi interventi corali. Di più – a testimoniare il clima di collaborazione – l’autore non esitò a proporre vari suggerimenti per la messa in musica del testo. Haydn ne tenne conto in varie situazioni, sempre peraltro illuminando con il suo genio le poco definite intuizioni del mecenate, che nutriva ambizioni di compositore ma era irrimediabilmente “rigido” sul piano creativo.

Iniziava così il complesso percorso creativo di Die Schöpfung, Oratorio per soli, coro e orchestra, partitura che è probabilmente la più a lungo elaborata di tutta la produzione haydniana. Ci vollero quasi due anni, infatti, perché la composizione arrivasse al pubblico. A Georg August Griesinger, che riportò il succo di numerose conversazioni nelle sue Note biografiche su Joseph Haydn, pubblicate sulla Allgemeine Musikalische Zeitung pochi mesi dopo la sua morte, il musicista confessò di essersi reso conto che l’Oratorio era “venuto bene” solo dopo esserne arrivato alla metà. E una lettera del 1799 testimonia lo stato particolare di tensione creativa in cui il compositore viveva dopo il ritorno da Londra:

Vi sono dei giorni in cui la mia memoria indebolita e i miei nervi logorati mi opprimono talmente che cado in una terribile depressione e sono quasi incapace di trovare anche una sola idea per molti giorni di seguito; fino a quando, infine, la Provvidenza mi restituisce alla vita e riesco di nuovo a sedermi al pianoforte e comincio a scrivere.

La prima esecuzione si tenne il 30 aprile 1798 in forma privata, per iniziativa della “Gesellschaft” di van Swieten, nel palazzo a Vienna del principe Schwarzenberg, con esito entusiastico. Era l’inizio di una fortuna straordinaria, di portata internazionale, che avrebbe consolidato in un’Europa sconvolta dalle guerre napoleoniche la fama “ecumenica” del musicista, figura di artista universale capace di esprimere come nessuno una religiosità semplice e coinvolgente e un’autentica visione di serenità e fiducia, oltre che di fede.

Molto significativa, a questo proposito, è ancora la testimonianza di Griesinger nelle sue Note biografiche:

Haydn possedeva una forte inclinazione religiosa ed era un devoto seguace della religione in cui era cresciuto. Dentro di sé era fermamente convinto che il destino umano era nella mano protettrice di Dio; che Dio è il giudice del bene e del male; che l’ingegno viene dall’alto. Tutte le sue più grandi partiture iniziano con le parole “In nomine Domini” e si chiudono con “Laus Deo” o “Soli Deo gloria”.

«Se, quando compongo, le cose non vanno molto bene – lo sentii dire – passeggio avanti e indietro nella mia stanza con il rosario tra le mani, dico alcune Ave, e le idee ritornano alla mente». Nella religione egli trovò anche la maggiore consolazione al decadimento fisico; gli ultimi anni di vita era completamente rassegnato all’idea della morte e vi si preparava quotidianamente. Senza troppo analizzare i principi della fede, accettava il “cosa” e il “come” insegnati dalla Chiesa cattolica…

Le esecuzioni private si ripeterono il 7 e 10 maggio 1798 e quindi – dopo un periodo di malattia del compositore – il 2 e 4 marzo 1799. Due settimane più tardi, il 19 marzo, si ebbe al Burgtheater la prima pubblica. Senza precedenti l’incasso: 4.088 fiorini e 30 kreutzer, interamente a favore dell’autore, visto che le spese erano state sostenute ancora una volta dalla “Gesellschaft” di van Swieten. La cronaca di un testimone oculare racconta di un afflusso di pubblico impressionante, di una sala al completo già tre ore prima dell’inizio, di applausi tumultuosi fra una sezione e l’altra dell’Oratorio ma di un silenzio di tomba durante l’esecuzione. Alla fine, acclamazioni e grida di “Viva Papa Haydn, viva la musica”.

Annota lo storico Howard C. Robbins Landon, non senza enfasi:

Che La Creazione portasse realmente conforto, consolazione e gioia a migliaia di viennesi e, ben presto, ad altri europei, risulta evidente da tutti i documenti che si sono conservati. Mai nella storia della musica, neppure Händel con il Messia, un compositore aveva interpretato con un successo tanto clamoroso lo spirito del suo tempo.

L’Oratorio approdò a Londra nella primavera del 1800, in due esecuzioni concorrenti degli impresari Salomon e Ash, entrambe affollatissime. A Parigi lo si eseguì la vigilia di Natale di quell’anno; Haydn era stato espressamente invitato qualche mese prima a dirigere, ma non gli fu permesso di partire da Vienna: Austria e Francia erano in guerra. Il Primo Console Napoleone Bonaparte si stava appunto recando al concerto all’Opéra, quella sera, quando sfuggì miracolosamente a un sanguinoso attentato in rue Saint-Nicaise. Seguirono esecuzioni in Germania, in Svezia (1801) in Russia (1802) e rapidamente l’Oratorio si affermò in tutta Europa.

La partitura era stata pubblicata a Vienna nel 1800 con testo in tedesco e in inglese, nella “retro-traduzione” curata dallo stesso van Swieten. Una versione del testo in italiano fu approntata dallo scrittore e librettista Giuseppe Carpani, amico e biografo di Haydn. Simbolicamente, l’ultima apparizione in pubblico del musicista fu ancora nel segno della Creazione, in occasione dell’esecuzione (in italiano) organizzata il 27 marzo 1808 nell’aula magna dell’Università per celebrare il suo settantaseiesimo compleanno. Fu un omaggio commosso e trionfale. Portato di peso in poltrona, a causa della salute ormai declinante e della debolezza, Haydn lasciò la sala alla fine della prima parte fra applausi e lacrime. Sarebbe morto poco più di un anno dopo, il 31 maggio 1809, in una Vienna occupata dalle truppe francesi. A rendergli l’estremo saluto c’era anche un picchetto d’onore dell’esercito invasore, inviato alle esequie da Napoleone.

Il testo della Creazione ripercorre il racconto biblico della Genesi, giornata per giornata, dall’origine del cosmo, del sole, della luna e di tutti gli astri, al formarsi del mare e delle terre emerse, dalla comparsa della pioggia e degli altri elementi atmosferici all’avvento delle piante e degli animali, fino naturalmente alla creazione di Adamo ed Eva. La narrazione è affidata nelle prime due parti a tre arcangeli, Gabriele (soprano), Uriel (tenore) e Raffaele (baritono) ed è affollata di descrizioni molto semplici e talvolta di ruvida poesia: una cosmogonia ingenua e a suo modo d’effetto, un “bestiario” fantasioso e non privo di qualche suggestione, fra aquile e balene, leoni ed usignoli, fino agli insetti e ai vermi striscianti. Nella terza parte diventano protagonisti Adamo ed Eva (baritono e soprano), ritratti nel paradiso terrestre, ancora non contaminato dal peccato, mentre rendono grazie al Creatore e contemplano incantati il mondo neonato che li circonda. Lungo tutta la composizione, il coro interviene secondo la prassi handeliana per commentare, ma specialmente per esaltare la gloria del Creatore.

Il libretto di van Swieten è stato criticato fin dall’epoca delle prime esecuzioni per il suo accentuato descrittivismo, che sacrifica la narrazione a favore di una successione di immagini, pitture d’effetto volte a costruire una sorta di polittico biblico. In effetti Die Schöpfung è molto lontana dalla fattispecie dell’Oratorio drammatico, ma del resto la partitura di Haydn non esita ad aderire all’intento “pittorico” del testo. Questo ha indispettito i primi critici idealisti tedeschi, che pur riconoscendo ad Haydn il primato nell’ambito strumentale e cameristico hanno considerato questo lavoro così acclamato dal pubblico quasi un incidente di percorso rispetto alla potenza della “musica assoluta” di cui egli era capace. In realtà, la forza di questa partitura sta proprio nel fatto che il descrittivismo non viene negato ma realizzato con una complessità di mezzi formali e stilistici tali da trascendere la logica semplicistica della musica d’effetto per attingere una dimensione espressiva nello stesso tempo concretissima e “assoluta”.

Dal punto di vista strutturale, elemento portante dell’intera composizione sono i recitativi accompagnati, solo in poche occasioni sostituiti da quelli “secchi”, con il solo basso continuo a sostegno delle voci. È qui, più ancora che nelle Arie, che si dispiega la straordinaria inventiva haydniana nel creare “immagini sonore” corrispondenti al testo. Ciascuna delle tre parti – secondo la raffinata capacità haydniana di elaborare anche la forma nel genere sacro alla luce delle certezze raggiunte dal Classicismo – segue uno modello tripartito che porta dal generale (racconto) al particolare (effusione lirica o contemplativa) e nuovamente al generale (commento, rendimento di lode corale). Non c’è però esagerato rigore, in tale strutturazione, nel nome della suprema “naturalezza” che caratterizza l’intera partitura.

Le Arie propriamente dette sono sette, talvolta in dialogo con il coro, e rifuggono dallo schematismo settecentesco del “da capo” per cercare una espressività fluente e immediata, confluendo talvolta direttamente nei cori, oppure in altri recitativi. Importanti i numeri d’insieme, terzetti (nella seconda parte) e duetti (nell’ultima). Il “clima” vocale ricorda non di rado quello del Flauto magico mozartiano, sia sul versante sapienziale (ma senza connotazioni misteriche, bensì in trasparente confidenza nel disegno divino) che in quello più umano e quasi popolaresco: la tenerezza fra Adamo ed Eva, è stato giustamente annotato, discende da quella di Papageno e Papagena.

Nella parabola creativa del compositore, questo Oratorio segna il momento in cui lo stile sinfonico, ormai pervenuto alla definitiva maturazione, prosegue in un altro genere e lo caratterizza profondamente, realizzando perciò una decisa innovazione. Fino al 1795 Haydn “raccontava per orchestra”; ora continua a farlo in un contesto formale molto diverso e senza deflettere dalle sue intenzioni nel confronto con un elemento inevitabilmente molto caratterizzante come il testo. La scelta dello strumentale e la multiformità del suo impiego la dicono lunga sulla centralità di questa estetica: l’orchestra per Die Schöpfung comprende tutto il ventaglio timbrico a disposizione all’epoca, con due flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti e controfagotto, due corni, due trombe, tre tromboni, timpani e archi. Fin che visse, il musicista puntò fra l’altro sempre ad esecuzioni con organici vocali e strumentali molto folti, giocando sul numero degli archi e dei coristi per aumentare l’impatto sonoro generale. Forse esagerata, ma non di troppo, la stima di 400 esecutori per la prima pubblica al Burgtheater; di sicuro era “normale” che La Creazione vedesse sul palcoscenico circa 200 musicisti.

Con questo “strumento orchestra” a disposizione, Haydn dispiega tutta la geometrica potenza della sua fantasia, nutrita dalle semplici certezze della sua fede, fino a realizzare “quadri” di disarmante, seducente eloquenza, spesso capaci di “rappresentare” uno dei concetti-cardine di quest’Oratorio, la meraviglia e l’ammirazione di fronte alla bellezza e alla temibile maestosità del Creato, il migliore dei mondi possibili. Non è mai banale, non ricorre all’effetto fine a se stesso; anche quando accoglie le “formule” del passato nell’ambito della musica descrittiva, riesce sempre a rinfrescarle, facendole apparire nuove e perfino inedite. Lo si coglie fin dalla celebre pagina introduttiva, che vuole rappresentare il Caos primordiale. Il senso dell’inquietudine primigenia è affidato alla complessità armonica, con soluzioni che sembrano perfino annunciare il Wagner del Tristano; il miracolo dell’affermarsi della volontà divina generatrice di tutto l’Universo esplode nella risoluzione di questa complessità in un trionfante Do maggiore, più ancora che nell’improvviso “fortissimo” che fa dell’apparire della luce un vero e proprio flash sonoro.

Ma l’intera partitura è costellata di preziose gemme strumentali che non lasciano mai spazio all’ovvietà, tanto più evidenti nella lineare efficacia dei recitativi. E si può ben dire che sopra, più che dentro il testo di van Swieten, scorre un testo strumentale così autonomo e icastico da riproporre acutamente lo storico dilemma: prima la musica o prima le parole?

Quanto alla scrittura corale, è ovviamente l’ambito nel quale Haydn tributa il suo omaggio a Händel, ma è straordinaria e del tutto “moderna” la flessibilità con cui il musicista passa senza cesure dalla scrittura omofonica d’impatto quasi concertante, in pieno stile classicistico, a una polifonia ardita e superbamente dotta, tuttavia ricondotta sempre a una sintesi formale mai arida, spesso capace di determinare il coinvolgimento emotivo. Il coro, più di tutti i protagonisti vocali è chiamato a celebrare la gloria di Dio e lo fa con una sintesi stilistica che contiene elementi antichi e nuovi.

La sua parola-chiave è “ewig” (eterno, eternamente: nella seconda parte) o “Ewigkeit” (eternità: nel finale). Haydn non perde mai l’occasione di dar senso sonoro al concetto facendo intonare su valori prolungati – secondo la prassi rinascimentale – la E iniziale della parola. Intorno a queste note tenute, però, egli costruisce progressioni armoniche strumentali e colori che rendono diversa e molto più coinvolgente l’antica usanza simbolica. E creano un effetto emotivo che in effetti dovette essere fortissimo specialmente per gli ascoltatori dell’anno 1799, immersi in un presente di guerra e violenza e trasportati con tale sublime profondità al cospetto del concetto salvifico e rasserenante di eternità, di fronte alla quale – grazie alla fede – tutti i limiti dell’umano svaniscono.

Il presente di allora non è mai diventato davvero passato, e riguarda anche noi tutti, ora. Ed è per questo, forse, che ascoltare La Creazione del vecchio Haydn, con la sua fiduciosa e grata esaltazione del migliore dei mondi possibili, a oltre due secoli di distanza e pur nel clima radicalmente secolarizzato della nostra epoca, non cessa di essere un balsamo per lo spirito.